18.4.3. Теплоотдача

У эндотермных животных существуют четыре механизма теплоотдачи, описанных в разд. 18.2.6, а именно теплопроводность, конвекция, излучение и испарение. Во всех случаях скорость отдачи тепла зависит от разности температур между внутренними областями тела и его поверхностью и между кожей и окружающей средой. Теплоотдача может расти или уменьшаться в зависимости от скорости образования тепла и от внешней температуры.

Существуют три фактора, ограничивающих теплоотдачу, которые мы сейчас рассмотрим.

Скорость кровотока в коже. Потеря тепла через кожу путем излучения, конвекции и теплопроводности зависит от количества протекающей через кожу крови. При слабом кровотоке температура кожи приближается к температуре окружающей среды, а при сильном - к температуре внутренних областей тела. Кожа эндотермных животных обильно снабжена кровеносными сосудами, и кровь может протекать через нее любым из трех путей: через капиллярные сети дермы, через анастомозы между венами и артериолами в глубоких слоях дермы и через мелкие подкожные соединительные вены, связывающие кожные артериолы с венами.

Артериолы имеют относительно тонкие мышечные стенки, которые могут сокращаться или расслабляться, изменяя диаметр сосудов и скорость кровотока через них. Степень сокращения регулируется симпатическими сосудодвигательными нервами, идущими от вазомоторного центра головного мозга, а этот центр получает импульсы от гипоталамического центра терморегуляции. У человека скорость кровотока в коже (на 100 г веса) может варьировать от 1 мл/мин и менее на холоде до 100 мл/мин при высокой температуре среды, благодаря чему теплоотдача может увеличиваться в 5-6 раз. Ниже уровня капиллярной сети в коже лежат "шунты", называемые артерио - венозными анастомозами. При сужении этих сосудов кровь выталкивается в обладающие малым сопротивлением "соединительные вены", которые связывают артерии с венами, и основная масса крови минует капилляры и анастомозы (рис. 18.12). Это типичная реакция, уменьшающая теплоотдачу. При расширении анастомозов ток крови направляется в основном через капиллярное русло и анастомозы, а не через соединительные вены. В результате кровоток в коже увеличивается и отдача тепла возрастает.

Потоотделение и испарение через кожу. Пот - водянистая жидкость, содержащая 0,1-0,4% хлористого натрия, лактата натрия и мочевины. По отношению к плазме крови пот гипотоничен; он образуется из тканевой жидкости благодаря активности потовых желез, находящихся под контролем особых нервных волокон. Эти волокна принадлежат симпатической нервной системе, и по ним поступают импульсы из гипоталамуса. У человека потоотделение начинается всякий раз, когда температура тела поднимается выше средней нормальной температуры 36,7°. В условиях умеренного климата за сутки выделяется около 900 мл пота, но при очень сильной жаре и достаточном снабжении водой и солями эта величина может возрасти до 12 л.

18.3. Скрытая теплота испарения пота составляет 2,45 кДж/мл. Рассчитайте, какая доля (%) энергии расходуется на потоотделение у шахтера, который за сутки теряет 4 л пота и потребляет 50 000 кДж энергии.

При испарении пота с поверхности кожи организм теряет энергию в виде скрытой теплоты испарения, что приводит к снижению температуры тела. При низкой температуре среды, высокой влажности и безветрии скорость испарения уменьшается.

У многих млекопитающих мех настолько густой, что потоотделение может происходить только на не покрытых им участках тела: у собак и кошек, например, на подушечках лап, а у крыс - на ушах. Эти млекопитающие увеличивают теплоотдачу путем облизывания шерсти с последующим испарением влаги, а также путем частого поверхностного дыхания ("тепловая одышка"), при котором тепло отдает влажная поверхность слизистой рта и носа. У человека, лошади и свиньи пот может свободно выделяться через всю поверхность тела.

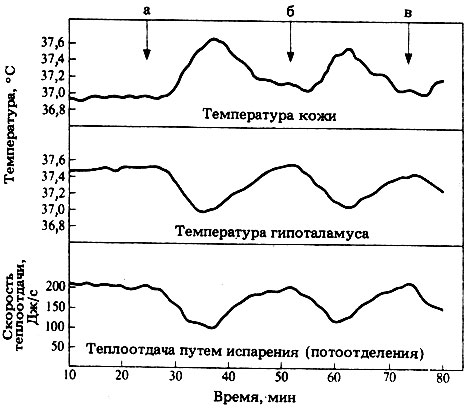

В настоящее время показано, что потоотделение является результатом повышения температуры во внутренних областях тела. В исследованиях, проведенных на людях и животных, установлено, что снижение температуры внутри тела после питья ледяной воды или охлаждения сонных артерий льдом, приложенным вокруг шеи, приводит к уменьшению потоотделения, даже если кожа подвергается воздействию тепла. В опытах с противоположным распределением тепла и холода наблюдается обратный эффект. Поскольку из сонных артерий кровь попадает в гипоталамус, эти опыты указывают на роль гипоталамуса в терморегуляции. Помещая термометр в ухо рядом с барабанной перепонкой, можно получить представление о температуре, существующей в гипоталамусе. На рис. 18.13 показано влияние температуры в этом участке и температуры кожи на потоотделение. Рассмотрите рисунок и ответьте на поставленные ниже вопросы.

Рис. 18.13. Графики, показывающие зависимость между температурой кожи, температурой гипоталамуса и скоростью испарения воды у человека в теплой камере (45°С). В точках а, б и в испытуемый выпивал глоток ледяной воды

18.4. Почему температура и скорость испарения пота остаются относительно постоянными в течение первых 20 мин?

18.5. Опишите взаимоотношения между температурой гипоталамуса и скоростью потоотделения.

18.6. Попробуйте объяснить, почему сразу после приема ледяной воды температура кожи повышается.

Теплоизоляция между внутренней областью тела и окружающей средой. Теплоизоляция тела обеспечивается прослойкой неподвижного воздуха над поверхностью кожи (пограничный слой), а затем кожным и подкожным жиром. Перья, мех и одежда сохраняют пограничный слой воздуха, а поскольку воздух - плохой проводник тепла, он уменьшает теплоотдачу. Степень достигаемой при этом теплоизоляции зависит от толщины воздушной прослойки. При низкой температуре в результате рефлекторного сокращения кожной мускулатуры волосы или перья приподнимаются и слой неподвижного воздуха становится толще. У человека эта реакция еще сохранилась, но так как волос на теле у него очень мало, она дает лишь эффект, известный под названием "гусиной кожи". Отсутствие волос человек компенсирует теплоизолирующим действием одежды. Для многих млекопитающих характерно сезонное накопление толстого слоя подкожного жира, особенно у тех видов, которые не впадают в зимнюю спячку и переносят холода в активном состоянии. У водных млекопитающих, особенно у тех, которые живут в холодных водах (киты, морские львы, моржи и тюлени), имеется толстый слой жира, называемого ворванью, который отлично защищает их от холода.

|

ПОИСК:

|

© BIOLOGYLIB.RU, 2001-2020

При копировании ссылка обязательна:

http://biologylib.ru/ 'Библиотека по биологии'

При копировании ссылка обязательна:

http://biologylib.ru/ 'Библиотека по биологии'